据外媒报道,美国一家名为 Kneron 的人工智能公司号称自己使用 3D 面具突破了支付宝、微信的人脸识别系统,还在火车站成功刷脸进站。

为了求证,深圳电视台用一个硅胶制成、造价约 10 万元的高精度 3D 头模进行了实验测试,结果显示 2D 门锁、手机 2D 摄像头被秒开,但 3D 的刷脸支付系统没被攻破。

实验过程中,支付系统在识别头模后发起了二次验证,要求实验者输入手机联系方式,但结果依然显示失败。

当前,刷脸支付用户过亿,钱和手机深度绑定,刷脸支付安不安全确实是普通人切身相关的问题,风吹草动受人关注。

其实,查阅关于 Kneron 公司的报道不难发现,其宣称的突破支付系统和车站闸机并没有视频流出,仅仅有文字信息,算是“自曝”,真实性存疑。

这种说法也得到了中科院自动化研究所研究员王金桥的认同,在他看来,整件事更像是这家公司的公关宣传,而非其号称的突破。

据王金桥解释,讨论人脸识别的安全性需要考虑不同场景对安全的等级要求,像考勤、闸机等,如果戴上特别逼真的头模或是抗着 4K 显示器,应该是可以攻击的。

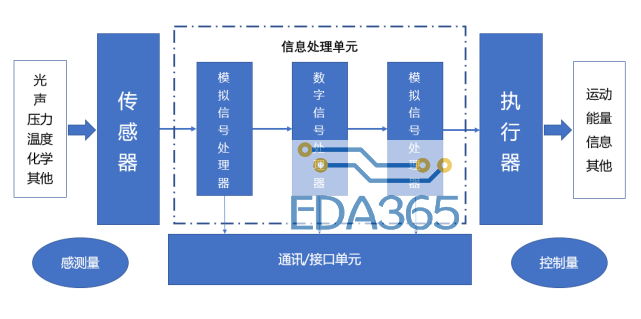

但在支付场景里,不只是身份识别的问题,风险控制系统会结合用户的消费习惯、位置信息、手机信息等,在怀疑用户身份时,要求输入密码。

前面提到的实验中,实验者同样表示,金融支付行业的人脸识别依靠软硬件结合,设置了秘钥、支付限额等多道防线,避免人脸伪造带来的安全风险。

据王金桥介绍,活体识别有三种模式:

第一种是静默的活体识别,判断是真人、照片还是视频,如果照片逼真、等身大小,可能就能攻击成功,因此适合对分辨率要求不是特别高的场景,比如小区门禁。

第二种是可见光加近红外双目摄像头的识别,人的脸是有温度的,在 850 至 940 纳米的近红外光下,人脸和照片视频的差异很大,通过人的温度皮肤性能的二维图像,机器可以作出判断。

第三种是 3D 的人脸防伪,通过近红外加三维结构进行识别,一般支付场景就是如此。

据支付宝生物识别负责人留招爆料:拿着马云的照片去试人脸识别机器的人层出不穷。

不过,那是不可能的。“因为你没有他的三维信息、红外信息。生物识别不是脸部识别,是很多维度的综合信息的判断。”

而在火车站过闸机时,除了人脸和身份证照片的比对,用户也需要提供实体身份证件,仅满足人脸识别是不够的。因此,普通人还不需要为人脸识别技术的安全性担心。

至于这种攻击方式会否大量出现,在王金桥看来,要找到一个合适的人、了解他的账户信息、建模攻击,成本是非常高的。

即便在 Kneron 案例的报道中也提到,面具成本高昂,普通人的账户不值得被这样攻击,火车站入闸也不确定是视频里展示的一次通过,还是很多次失败中偶尔成功的一次。

至于人脸识别有没有被攻破的可能,可能永远存在,因为网络安全就是无休止的攻防战,“合理控制、别被滥用就好。”王金桥说。

微信支付宝刷脸支付安全吗?于是,有人提出疑问,那么生活中比较常见的微信和支付宝的刷脸支付安全吗?

微信方面表示:微信刷脸支付使用安全等级最高的 3D 活体检测技术,综合使用 3D、红外、RGB 等多模态信息,可以有效抵御视频、纸片、面具等的攻击。

同时,微信支付会通过多维度安全风控策略确保账户安全,且提供多因子校验,部分用户需要输入与微信账号绑定的手机号或扫描二维码等进行校验,进一步提高了安全性。

微信刷脸支付出现账户冒用、盗刷等风险隐患是极小概率事件,如果因为刷脸支付导致账号资金损失,也可以申请全额赔付。

一方面,相关方坚称技术的安全性毋庸置疑;另一方面,Kneron 却宣称用一个特质的 3D 面具骗过了系统。

目前,此事正在进一步发酵中,微信和支付宝还未对此事做出回应。

3D 面具是真是假?能骗过所有系统?

其实,制作一个这样的 3D 面具极其不易,价格昂贵不谈且程序异常复杂。

据移动支付网此前报道,制作 3D 面具之前,首先需要使用高精度的 3D 扫描仪,对人进行扫描,得到三维数据;其次需要使用高精度的 3D 打印机,打印出人体头部的主体结构;最重要的是,需要人脸特征的毫米级还原,包括肤色的高度还原。

也就是说,如果想要使用 3D 面具进行盗刷必须同时满足几个苛刻的条件:

1、采集到支付宝用户头部高精度 3D 模型;

2、不计成本完成毫米级精度面具制作,力求完美;

3、在支付宝用户开通刷脸支付的情况下拿到用户的手机,或者直接获得支付宝用户的登录密码和支付密码。

APP下载

APP下载 登录

登录

热门文章

热门文章