如果你是一个经常上网的人,相信你一定看过一个“杨幂版黄蓉”的视频——网友利用AI换脸技术将杨幂的脸换到94版《射雕英雄传》电视剧中黄蓉的扮演者朱茵脸上,“杨幂版黄蓉”表情生动活泼、非常逼真,一经发布,便在网络上收获了1.2亿次点击和2.8万条讨论。

随手一搜,你会发现类似的视频和图片还不少:比如中国演员徐锦江,和正在热映的漫威电影《复仇者联盟4》中的雷神长相类似,经常被拿来做换脸视频的主角儿,而另一部电影《海王》中的“海王”也因为相似的长相加入“换脸军团”,网友直呼:雷神、海王、徐锦江,傻傻分不清楚!

▲网友制作的“雷神 海王 徐锦江”

吴彦祖换脸倪大红、《回家的诱惑》男女主对换脸、甚至还有女主播在线变脸——你可以在同一个直播间看到刘亦菲唐嫣范冰冰抱着吉他唱歌……

那么这个所谓的AI换脸技术,到底是怎么一回事呢?

AI换脸,其实并没有你想象中复杂

最早引起轩然大波的换脸视频,是2017年12月一名叫做DeepFakes的网友在Reddit上发布了一条《神奇女侠》女主“盖尔·加朵”的色情视频,随后他还发布了多名女星的不雅视频,引起女星的集体抗议, Reddit随后封了DeepFakes的账号。闹剧告一段落,之后DeepFakes直接开源了其AI换脸项目的代码,由DeepFakes衍生的换脸技术也如雨后春笋般冒了出来。

DeepFakes是指在图像或视频中把一张脸替换成另一张脸。事实上,人脸交换技术早已应用于电影制作领域,比如《速度与激情7》拍摄时演员保罗沃克不幸意外身亡,剧组就采用了人脸交换技术模拟出他的脸,完成了电影后半部分的拍摄。

▲《速度与激情7》中保罗沃克的脸由CGI技术合成

不过在专业电影领域,人脸交换相当复杂,专业的视频剪辑师和CGI专家需要花费大量时间和精力才能完成视频中的人脸交换。

DeepFakes其实是一种基于深度学习的图像处理技术,此技术对于“换脸”而言是一个全新的突破,就算不具备人工智能专业知识和视频制作技能也可以完成一次AI换脸。2018年1月,适用于Windows系统的FakeApp 就已经发布,用户可进行私人定制换脸,所用设备和素材不过是一个包含Nvidia GPU的个人电脑、3~4GB的存储空间以及训练神经网络的材料

那么DeepFakes具体是如何实现换脸的呢?

制作张国荣换脸视频的Studio51团队在一篇文章中介绍:所谓的换脸技术就是通过生成对抗网络(GAN),使两个机器学习模型进行较量。一个ML模型在数据集上进行训练,然后创建伪造的视频,而另一个模型尝试检测伪造,直到另一个ML模型无法检测到伪造,则可结束训练。

AI换脸也是人脸识别技术的应用——要实现“换脸”首先就需要让机器学会识别人脸,AI做的第一件事是识别,第二件事才是换脸。所以不难理解,为什么现在很多“换脸”视频的主角,都是我们常见的明星,因为机器需要有足够多的素材和数据,才能提升识别的准确率,而在镜头前大量曝光的明星就是天然的应用素材。

鱼龙混杂,在违法的边缘试探

换脸技术成本很低,有博主指出:只需要写一个200行左右的程序脚本,就能自动将一幅图片的脸替换为另一幅图片的脸。

一个成本极低的技术就可以实现“换脸”,引发了网友对于该技术负面性的一些讨论——以后是不是演员是不是要分为出脸和出演技两种类型?影视作品的制作还有多少真实度可言?如果用换脸技术,伪造制作不雅视频,公众人物岂不很容易中招?“假视频”会加剧虚假新闻的散播,进而将大大损坏视频作为证据的可信度。

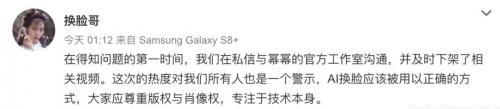

发布杨幂换脸朱茵视频的网友换脸哥也在质疑声起后直接下架了相关视频,并发声明称希望大家专注于技术本身。

今年4月1日,国内视觉特效公司Studio51的技术员工QuantumLiu在网上发布了一段5分钟的视频:视频中的男生,通过AI换脸技术“变成”了张国荣,在直播中演唱哥哥的经典歌曲《千千阙歌》。这段视频引发了无数歌迷感慨,随后该视频的制作人发表声明:发布这个视频主要有两个心愿——首先是和荣迷们分享,用这种方式大家一起纪念哥哥的绝代风华;其次,也是希望大家看到,AI换脸技术可以用在更高尚的用途。

这些专业技术人员的话的确反映出一个现状:低成本的技术若一旦被别有用心者利用,很可能会产生不良影响。AI换脸这样的技术尚不成熟,就已经给大众带来了一些负面印象。

现在人们可能已经非常熟悉“PS”,看到不符合常理的照片第一反应都是“P的吧?”,但是多年以前,图片合成也像如今的AI换脸一样引起人们的“恐慌”。而如今,视频的权威性正在被挑战,合成技术的发展带来的是大众对媒介的信任瓦解,如果一切都能造假,未来我们究竟还能相信什么呢?

在信息科技时代,安全问题贯穿始终,人脸识别技术其实也面临着安全威胁。没有绝对安全的系统,功与防的矛盾一直存在。

大众对AI换脸这样的技术存在质疑,有些人认为这样的技术可能会对社会产生负面影响,对此,我们联系到了北京旷视科技有限公司的知识产权总监赵礼杰老师,旷视科技在面部识别方面有着丰富的经验积累,赵老师结合自身工作经验和行业现状,对该问题发表了看法:

北京旷视科技有限公司

知识产权总监 赵礼杰

一方面,技术本身是中性的,我们需要限制的不是“AI换脸”技术,而是对该技术的不当使用。普通民众在使用“AI换脸”技术进行娱乐和恶搞时,应当格外注意避免侵犯他人的肖像权、版权等合法权利,避免触碰法律的红线。

另一方面,对于一些铤而走险利用“AI换脸”技术从事违法犯罪行为的现象,公众也不用过于担心,因为其实有诸如活体检测技术等很多技术手段可以用于防范利用“AI换脸”技术的金融诈骗等违法犯罪行为。

技术发展给法律规则带来全新挑战

科技迅速发展的同时,也给法律规则带来新挑战。

今年4月20日,《民法典人格权编(草案)》二审稿提交十三届全国人大常委会第十次会议审议,其中对人体基因胚胎科研活动、“AI换脸”、人体试验、个人信息保护等问题作出了规范,立法过程体现出较强的现实意义。

据了解,在对民法典人格权分编进行审议和征求意见的过程中,就有部门提出,利用信息技术手段“深度伪造”他人的肖像、声音,不仅侵害自然人的人格权益,严重的还可能造成恶劣的社会影响,危害国家安全和社会公共利益,建议法律对深度伪造技术带来的“换脸”等问题予以回应。

而据4月20日提交全国人大常委会审议的民法典人格权分编二审稿显示,这一建议得到采纳,在草案第七百九十九条第一款增加规定:任何组织或者个人不得以利用信息技术手段伪造的方式侵害他人的肖像权。

值得一提的是,草案中还规定:其他人格权的许可使用和自然人声音的保护,参照适用本章的有关规定。这也就意味着,对自然人声音的保护,也被一并纳入到肖像权保护当中。

技术无好坏,善恶在人心

技术本身不分善恶,区别在于使用者的出发点。道德规范只是一道软防线,以法厘清是非

才是必须。智能化时代的进步,带给我们的不仅仅是技术的革新,更多的是对人性和道德挑战。无论时代如何发展,法律、安全、伦理永远是不可逾越的底线。

对研发人员来说,技术与社会的磨合才是最大考验。无论是满足私欲的不雅视频,还是帮助人们便捷生活的面部解锁,甚至是仅供娱乐的换脸小游戏,面部识别仅仅作为一项技术出现在其中,背后折射出的却是开发者不同的心理写照。

被复杂人性裹挟的人工智能,究竟会如何改变我们的社会,恐怕没有人能给出一个完整答案。

『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』

热门文章

更多

热门文章

更多